6 - Instrumente und Methoden zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre

Bereits seit der Gründung der Universität Duisburg-Essen (UDE) im Jahre 2003 wurde ein umfassendes QMS aufgebaut, dessen Kern die Verbindung von kontinuierlicher Qualitätssicherung der Lehre, Institutioneller Evaluation und internen Ziel- und Leistungsvereinbarungen darstellt. Institutionelle Evaluationen mit anschließenden Ziel- und Leistungsvereinbarungen durchlaufen alle universitären Einheiten. Verknüpft wird dieser Kern mit einem umfassenden Angebot an Befragungsinstrumenten, Datenmanagement sowie einem weitreichenden Angebot zur Personalentwicklung und Hochschuldidaktik. Das QMS der UDE verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und nimmt die Bereiche Studium und Lehre, Forschung sowie Organisation und Services in den Blick. Datengestützte Qualitätsentwicklungsprozesse sind auf der Ebene von wissenschaftlichen und administrativen Organisationseinheiten, auf der Ebene von Studiengängen und Lehrveranstaltungen wirksam. Wesentliches Ziel ist es, die Qualität in allen Bereichen der Universität zu verbessern. Hierzu werden alle Bereiche in ein umfassendes, kreislaufartiges Konzept der Qualitätsentwicklung eingebunden. In die jeweiligen Qualitätszyklen gehen Daten aus hochschulstatistischen Datenbanken, Befragungen und weiteren Informationsquellen ein, und aus ihnen gehen Ergebnisberichte hervor, die einen Teil der Entscheidungsgrundlage für die Reakkreditierungen oder Ziel- und Maßnahmenvereinbarungen darstellen. Für die Prozesse, Datengrundlagen und Ergebnisberichte ist die UDE bestrebt, möglichst schlanke und effiziente Verfahren und Instrumente zu nutzen und damit die Ableitung sowie Überprüfung von Konsequenzen im QM nachhaltig zu sichern.

6.1 - Ziel und Leistungsvereinbarungen

| Ziel: Die hochschulinternen Ziel- und Leistungsvereinbarungen (ZLV) sind ein Steuerungs- und Qualitätssicherungsinstrument der UDE mit dem Ziel, die strategischen Planungen des Rektorats mit den Fakultäten, der Verwaltung und den Zentralen Einrichtungen abzustimmen. Dabei werden insbesondere in den ZLV mit den Fakultäten u. a. für den Bereich Studium und Lehre Maßnahmen sowie daraus abgeleitete konkrete Erfolgskriterien vereinbart. Jeder zweiten Vereinbarungsrunde wird die Institutionelle Evaluation (s. Kap. 6.3) vorangestellt. | Dez. HSPL |

Inhalt und Ablauf: Anhand des ZLV-Vereinbarungsrasters der letzten Vereinbarung füllen die Fakultäten ein ZLV-Statusraster aus, das der Dokumentation der Zielerreichung der bisherigen Entwicklungsziele dient. Sie erstellen außerdem den Entwicklungsbericht, der derzeit folgende Hauptgliederungspunkte umfasst:

Gleichstellungs- und Diversitätsziele sind als Querschnittsaufgaben Bestandteil in allen Gliederungspunkten. Der Entwicklungsbericht erfolgt grundsätzlich auf Lehreinheitsebene. Die Gesamtplanung der Fakultät wird den Berichten der Lehreinheiten vorangestellt. Der Entwicklungsbericht umfasst a) IST-Beschreibung (Status quo), b) Zielplanung (zwei Jahre über die Laufzeit der ZLV hinausgehend) sowie c) Zielführende Maßnahmen während der Laufzeit. Bei Vorliegen eines Selbstberichts für die Institutionelle Evaluation braucht die Fakultät in dem betreffenden Jahr keinen neuen Entwicklungsbericht für die anschließenden ZLV vorzulegen. Falls eine Fakultät es wünscht, kann sie ihren Selbstbericht im Hinblick auf die abzuschließenden ZLV konkretisieren oder ergänzen. Follow-up Maßnahmen aus der Institutionellen Evaluation werden im Vereinbarungsraster zu den ZLV dokumentiert. Die Fakultäten füllen ein neues Vereinbarungsraster zu den ZLV aus, das als Grundlage für die zu schließenden ZLV dient. Allerdings kann der Selbstbericht mit Bezug auf die ZLV konkretisiert werden und sollte mit Blick auf die zu vereinbarenden Maßnahmen ergänzt werden. Follow-up Maßnahmen aus der Institutionellen Evaluation werden im ZLV-Vereinbarungsraster dokumentiert. In den Entwicklungsgesprächen zwischen Rektorat und Fakultäten – fakultativ begleitet von einem Mitglied der KEF – wird die Zielerreichung der vorangegangenen ZLV anhand des ZLV-Statusrasters betrachtet. Anhand von Datensets, die den Fakultäten vom Dezernat Wirtschaft und Finanzen, Sg. Finanzmanagement & Controlling zur Verfügung gestellt werden und die wesentliche Kennzahlen enthalten, werden die Entwicklung und aktuelle Situation der Fakultät diskutiert. Es erfolgt eine Erörterung der von der Fakultät im ZLV-Vereinbarungsraster aufgeführten Leistungen/Dienstleistungen. Die Ergebnisse der Erörterung werden im ZLV-Vereinbarungsraster verbindlich festgehalten. Bewilligungen aus dem Innovationsfonds werden ebenfalls im ZLV-Vereinbarungsraster ausgewiesen. Der:Die Rektor:in und die Fakultäten unterzeichnen abschließend die ZLV. Die Ergebnisse werden im Intranet veröffentlicht. Das Dez. HSPL koordiniert und organisiert das ZLV-Verfahren. |

6.2 - Kontinuierliche Qualitätssicherung der Lehreinheiten und Studiengänge

| Ziel: Die jährliche Betrachtung der Lehreinheiten dient der kontinuierlichen Qualitätssicherung im laufenden Studienbetrieb, die sechsjährliche vertiefte Betrachtung der Studiengänge hat deren Reakkreditierung zum Ziel. | Qualitätskonzepte der Fakultäten auf dem QM-Portal 📄 |

| Ablauf: Zur laufenden Qualitätssicherung führt die Fakultät einmal im Jahr autonom auf Grundlage ihres Qualitätskonzepts die Qualitätskonferenzen durch, wobei zwischen den jährlichen Qualitätskonferenzen auf Lehreinheitsebene und den sechsjährlichen Qualitätskonferenzen zur vertieften Betrachtungen der Studiengänge, die deren Reakkreditierung zum Ziel hat, zu unterscheiden ist. Im Rahmen des kontinuierlichen jährlichen Verfahrens erfolgt auf Lehreinheitsebene die Gesamtbetrachtung von Studium und Lehre. Die vertiefte Betrachtung der einzelnen Studiengänge erfolgt einmal in sechs Jahren, wobei der Betrachtungszeitpunkt zwischen Fakultät und dem Dez. HSPL abgestimmt und im vom Rektorat beschlossenen Zeitplan für die vertiefte Betrachtung der Studiengänge („Sechs-Jahres-Plan“) festgehalten wird (ausführlich s. Kap 5.3). | Ablaufdiagramm Kontinuierliche Qualitätssicherung auf Studiengangs- und Lehreinheitsebene 📄🔒 |

6.3 - Institutionelle Evaluation, anlassbezogene Evaluation und externe Studiengangsbegutachtung

6.3.1 - Institutionelle Evaluation der Fakultäten, zentralen Einrichtungen und der Verwaltung

| Ziel Institutionelle Evaluation: Die Institutionelle Evaluation dient der Weiterentwicklung der evaluierten Einheit unter Beteiligung externer Peers und bereitet jeden zweiten Zyklus der ZLV der Fakultäten, zentralen Einrichtungen und der Verwaltung mit dem Rektorat vor. Alle Fakultäten, zentralen Einrichtungen und die Verwaltung der UDE durchlaufen das Verfahren alle acht Jahre. Im Rahmen der Institutionellen Evaluation werden alle Leistungsbereiche (Studium und Lehre, Forschung, Services und Organisation) einer Einrichtung bewertet. Das Verfahren stellt steuerungsrelevante Informationen für die Verknüpfung zentraler und dezentraler Entwicklungsplanung bereit und wird vom ZHQE koordiniert. | Institutionelle Evaluation |

| Vorbereitung: Fokussierte Fragestellungen: Die inhaltliche Schwerpunktsetzung in den Evaluationen erfolgt über fokussierte Fragestellungen. Die fokussierten Fragen werden in einem Abstimmungsprozess zwischen zu evaluierender Einrichtung und Rektorat erarbeitet. Das Rektorat erarbeitet Fragenvorschläge mit Unterstützung durch das Dez. HSPL und das SSC. Die zu evaluierende Einrichtung formuliert eigenständig Fragenvorschläge. Die Fragenvorschläge von Rektorat und zu evaluierender Einrichtung werden durch das ZHQE zusammengeführt. Die Gesamtzahl der an die Gutachter:innen gerichteten Fragestellungen sollte 10-12 nicht überschreiten. Zusätzlich können bei Bedarf Fragen an die zu evaluierende Einrichtung vereinbart werden.

Gutachter:innen: Die Auswahl der externen Gutachter:innen (i. d. R. fünf Personen, inkl. Vertretung der Berufspraxis und studentische Vertretung) erfolgt auf Vorschlag der zu evaluierenden Einrichtung nach geregelten Vorgaben und in Abstimmung mit dem Rektorat. Das Rektorat kann die Reihenfolge der Gutachter:innenvorschläge ohne Angabe von Gründen ändern. Lehnt das Rektorat Gutachter:innenvorschläge ab, wird dies auf Nachfrage der Einrichtung durch das Rektorat begründet. Darüber hinaus kann das Rektorat im Benehmen mit der Einrichtung auch andere Gutachter:innen benennen. Die Bestellung der Gutachter:innen erfolgt durch das ZHQE. Auftaktgespräch: Das Auftaktgespräch dient der Abstimmung der durch das Rektorat und der zu evaluierenden Einrichtung vorgeschlagenen Fragestellungen, der Gutachter:innenauswahl und der Zeitplanung. An dem Gespräch nehmen seitens des Rektorats der:die Rektor:in und weitere Prorektor:innen teil. Darüber hinaus nehmen Vertreter:innen des Dez. HSPL und des ZHQE, ggf. des SSC sowie bei Fakultäten bei Bedarf des SG Akademisches Controlling teil. Vonseiten der zu evaluierenden Einrichtung nehmen Vertreter:innen der Leitungsebene inkl. des dezentralen QM teil. Rektoratsbefassung: Nach dem Auftaktgespräch findet eine Rektoratsbefassung statt, in der die finalen Fragestellungen sowie die Gutachter:innenliste verabschiedet wird. Die Rektoratsvorlage wird durch das ZHQE vorbereitet, das Ergebnis wird an die zu evaluierende Einrichtung weitergegeben.|| Hinweis: Folgende und weitere Dokumente sind auf der Webseite "Institutionelle Evaluation" abrufbar: Leitfäden für die Erstellung der Selbstberichte und Stellungnahmen auf dem QM-Portal | |

| Durchführung der Evaluation: Auf Basis des vom ZHQE zur Verfügung gestellten Leitfadens erstellt die zu evaluierende Einrichtung einen Selbstbericht. Der Berichtserstellung geht i. d. R. ein durch die Einrichtung organisierter Selbstreflexionsprozess voraus, für den das ZHQE auf Anfrage bei der Konzeption und Durchführung qualitativer und quantitativer Evaluationsmethoden unterstützen kann. Zur Selbstreflexion können die jährlichen Qualitätsberichte, weitere hochschulstatistische Daten sowie vorliegende Ergebnisse aus internen und externen Evaluationen und Befragungen (Lehrevaluation, Absolvent:innenstudien, Rankings) herangezogen werden. Im Falle der Evaluation von Fakultäten ist eine Stellungnahme der Studierenden bzw. der Fachschaft zur Lehre Teil des Selbstberichts.

Auf der Grundlage des Selbstberichts hält die Gutachter:innengruppe ihre ersten Eindrücke in Form einer schriftlichen Vorab-Stellungnahme fest, die der Vorbereitung der i. d. R. zweitägigen Vor-Ort-Begehung dient. Im Rahmen der Begehung haben die Gutachter:innen Gelegenheit, Gespräche mit Vertreter:innen aller Akteursgruppen der zu evaluierenden Einrichtung bzgl. aller zu betrachtenden Leistungsbereiche zu führen und ihre Eindrücke zu validieren. Im Falle der Evaluation von Fakultäten findet mindestens ein Gespräch mit Studierenden statt. Die Begehung wird durch das ZHQE organisiert und moderiert. Die Gutachter:innen legen anschließend ihre Bewertung und ihre Empfehlungen in einem Gutachten nieder. |

Hinweise zur Auswahl von Gutachter:innen auf dem QM-Portal |

| Follow-up: Die zu evaluierende Einrichtung verfasst zum Gutachten eine Stellungnahme und wird gebeten, im Rahmen der Stellungnahme ca. 3-8 Follow-ups zu formulieren. Das ZHQE bereitet die Ergebnisse der Evaluation einschließlich der von der evaluierten Einrichtung vorgeschlagenen Follow-ups in einer Rektoratsvorlage auf. Das Rektorat diskutiert in diesem Rahmen die Follow-ups und modifiziert oder ergänzt diese gegebenenfalls. Anschließend werden die Follow-ups in das Vereinbarungsraster für die ZLV übernommen. Eine Aussprache und Abstimmung zu den Follow-ups und daraus hervorgegangenen Maßnahmen erfolgt dann im Rahmen des ZLV-Gespräches.

Die evaluierten Einrichtungen müssen im Jahr der Evaluation keinen Entwicklungsbericht für die anschließenden ZLV (s. Kap. 6.1) erstellen. Falls gewünscht, kann der Selbstbericht aber im Hinblick auf die abzuschließenden ZLV konkretisiert oder ergänzt werden. Die im Selbstbericht niedergelegten Ergebnisse der internen Reflexion sowie die im externen Gutachten zusammengetragenen Bewertungen und Empfehlungen fließen in das Vereinbarungsraster zu den ZLV ein, das von der dezentralen Organisationseinheit vorgelegt wird und als Basis für die Zielvereinbarungsgespräche zwischen dem Rektorat und den dezentralen Organisationseinheiten der Hochschule dient. Nach Abschluss des Verfahrens erhalten die Gutachter:innen eine durch die evaluierte Einrichtung erstellte Rückmeldung zum Umgang mit den Empfehlungen. |

6.3.2 - Institutionelle Evaluation der Profilschwerpunkte

| Ziel der Evaluation: Die Evaluation der PSP dient der Leistungsbewertung der Profilschwerpunkte (PSP) der UDE anhand definierter Kriterien und soll die Dynamisierung der PSP fördern. In der Evaluation soll geprüft werden, ob die PSP in der bestehenden oder einer veränderten Form fortgeführt werden sollen. Die PSP durchlaufen das Verfahren alle acht Jahre. | Institutionelle Evaluation

Ablaufübersicht Institutionelle Evaluation der Profilschwerpunkte |

| Durchführung der Evaluation: Die Evaluation umfasst eine interne Evaluation der PSP, die in einem Selbstbericht mündet, eine Bewertung durch die Kommission für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs und Wissenstransfer (FoKo) der UDE, die in einer Empfehlung an das Rektorat mündet, bei Bedarf seitens des Rektorats eine externe Begutachtung unter Hinzuziehung externen Gutachter:innen sowie eine Entscheidung über die Fortführung der PSP bzw. Vereinbarung von Follow-ups. Das ZHQE koordiniert den Prozess.

Interne Evaluation: Nach einer Erstinformation der PSP über das Verfahren erfolgt die Erstellung des Selbstberichts auf Basis eines vom ZHQE zur Verfügung gestellten Leitfadens, der die von der FoKo definierten Evaluationskriterien und einige Erläuterungen dazu enthält. Der Selbstbericht wird über das ZHQE an die FoKo weitergegeben. Die FoKo bewertet die PSP anhand der Selbstberichte und hat die Möglichkeit, Gespräche mit Vertreter:innen der PSP zu führen. Das SSC wird von der FoKo eingebunden. Die FoKo legt eine Stellungnahme mit Empfehlung zu jedem evaluierten PSP vor, zu dem der PSP wiederum eine Stellungnahme abgeben kann. Das ZHQE bereitet die Ergebnisse der Begutachtung in einer Rektoratsvorlage auf und das Rektorat berät und entscheidet auf dieser Grundlage über die Durchführung einer externen Evaluation oder die Fortführung und ggf. Anpassung der PSP. Bei Bedarf findet anschließend ein Gespräch zwischen Rektorat und PSP statt, das vom ZHQE koordiniert wird. Externe Evaluation: Bei Bedarf kann auf Beschluss des Rektorats eine Evaluation eines oder mehrerer PSP durch externe Gutachter:innen erfolgen. Die externe Evaluation erfolgt nach dem Muster der Institutionellen Evaluation der Fakultäten und zentralen Einrichtungen (s. Kap. 6.3.1). Prozessverantwortlich ist das ZHQE. Die Ergebnisse werden vom ZHQE in einer Rektoratsvorlage aufbereitet. Das Rektorat berät und entscheidet auf dieser Grundlage über die Fortführung und ggf. Anpassung der PSP. |

Hinweis: Folgende und weitere Dokumente sind auf der Webseite "Institutionelle Evaluation" abrufbar:

Leitfäden für die Erstellung der Selbstberichte und Stellungnahmen auf dem QM-Portal |

6.3.3 - Anlassbezogene Evaluation

| Ziel anlassbezogene Evaluation: In Ergänzung der obligatorischen Institutionellen Evaluation zur Vorbereitung der ZLV können durch die Organisationseinheiten oder das Rektorat fakultativ maßgeschneiderte Evaluationen veranlasst werden, die sich spezifischen Fragestellungen widmen. Hierbei unterscheiden sich die durch das Rektorat beauftragten Evaluationen hinsichtlich der Systematik des Follow-ups von den durch eine dezentrale Organisationseinheit selbst in Auftrag gegebenen Verfahren. Das ZHQE begleitet den gesamten Evaluationsprozess methodisch. Die fakultativen Verfahren stellen in erster Linie Problemanalysen und Informationen über Lösungsansätze und Entwicklungsperspektiven bereit. | Anlassbezogene Evaluation |

| Vorbereitung: In einem Beratungsgespräch klären der:die Auftraggebende (Rektorat oder dezentrale Organisationseinheit) und das ZHQE die Zielsetzung und das Erkenntnisinteresse, das dem Verfahrensdesign zu Grunde liegen soll. Nach einer Grobplanung des zeitlichen Ablaufs und der einzusetzenden Evaluationsinstrumente sowie einer Prüfung der zeitlichen Machbarkeit wird dem ZHQE ein Auftrag zur Durchführung der Evaluation erteilt. Gemeinsam mit der zu evaluierenden Einrichtung wird das Verfahren anschließend im Detail geplant und die Einrichtungsöffentlichkeit wird über das Evaluationsverfahren angemessen informiert.

Durchführung: Für die Durchführung von Evaluationen stellt das ZHQE eine Reihe von sozialwissenschaftlichen Evaluationsmethoden und Tools bereit. Das Methodenportfolio des ZHQE umfasst Befragungen (von Mitarbeiter:innen, Studierenden, Arbeitgeber:innen etc.), Gruppeninterviews, Workshops, SWOT-Analysen und Peer-Reviews. Die konkrete Ausgestaltung ebenso wie die zeitliche Dauer eines Evaluationsverfahrens hängen von der Zielsetzung und den konkreten Fragestellungen für das Verfahren ab. | |

| Follow-Up: Den durch das Rektorat beauftragten Evaluationsverfahren folgt i. d. R. eine frei durch die evaluierte Einrichtung zu gestaltende Aufbereitung der Evaluationsergebnisse sowie ggf. die Ableitung von Umsetzungsmaßnahmen, die in Entwicklungsgesprächen mit dem Rektorat abgestimmt werden.

Über die Durchführung von durch eine dezentrale Organisationseinheit beauftragten Evaluationen erhält das Rektorat Kenntnis. Über die Bereitstellung der Evaluationsergebnisse für das Rektorat entscheidet die evaluierte Einrichtung. |

6.3.4 - Externe Studiengangbegutachtung durch Akkreditierungsbeiräte

| Die externe Studiengangbegutachtung dient der unabhängigen fachlichen Bewertung eines Studiengangs und insbesondere der Beachtung der fachlich-inhaltlichen Kriterien für Studiengänge gemäß StudakVO NRW. Sie ist obligatorisch bei der Einrichtung und Akkreditierung eines Fachstudiengangs und bei der Reakkreditierung eines Fach- oder Lehramtsstudiengangs durchzuführen. Bei der wesentlichen Änderungen eines Fach- oder Lehramtsstudiengangs kann eine externe Begutachtung nach entsprechendem Beschluss der Fakultät oder des Rektorats in Auftrag gegeben werden. Im Falle der Lehramtsstudiengänge kann auch das MSB eine externe Begutachtung fordern.

Die Bewertung der Studiengänge erfolgt durch die extern besetzten Akkreditierungsbeiräte der Fakultäten. Ein solcher Beirat muss mindestens aus folgenden Mitgliedern bestehen, die fachlich affin zu den zu bewertenden Studiengänge sind:

|

Externe Studiengangsbegutachtung Ablaufübersicht externe Studiengangbegutachtung |

| Es können auch weitere Mitglieder in den Beirat berufen werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Stimmmehrheit bei den Wissenschaftler:innen liegt.

Die Beiratsmitglieder werden von den Fakultäten vorgeschlagen und im Einvernehmen mit dem Rektorat berufen. Die Amtszeit kann von den Fakultäten mit den Beiratsmitgliedern individuell abgestimmt werden. Das Rektorat stellt allen Fakultäten eine Pauschale zur Zahlung von Aufwandsentschädigungen für die Beiratsmitglieder zur Verfügung. Es müssen Verschwiegenheitsvereinbarungen mit den Beiratsmitgliedern abgeschlossen werden, für die das ZHQE Vordrucke bereithält. Es wird empfohlen, Verträge mit den Beiratsmitgliedern abzuschließen, für die das ZHQE ebenfalls Vordrucke zur Verfügung stellt. Die Beiräte tagen in einem individuell mit den Fakultäten festgelegten Turnus, mindestens einmal in acht Jahren im Rahmen der vertieften Betrachtung der zu reakkreditierenden Studiengänge. Im Rahmen der Konzeptakkreditierung neuer Studiengänge und bei der Änderung bestehender Studiengänge können auch außerhalb des acht-Jahres-Turnus Bewertungen durch den Akkreditierungsbeirat eingeholt werden. Die Beiratssitzungen können in Präsenz oder virtuell durchgeführt werden Grundlage für die externe Bewertung der Studiengänge im Rahmen von vertieften Betrachtungen bilden die ausgefüllten Factsheet-Portfolios mit den Links zu den Studiendokumenten (Prüfungsordnungen, Modulhandbücher). Bei der Konzeptakkreditierung neuer Studiengänge und bei Studiengangsänderungen werden den Beiräten Studiengangskonzepte mit Entwürfen der Prüfungsordnungen und Modulhandbücher vorgelegt. Die Bewertung der Studiengänge durch die Beiräte wird von den Fakultäten im Beiratsblatt des Factsheet-Portfolios dokumentiert. |

Hinweise zur Auswahl von Gutachter:innen auf dem QM-Portal |

6.3.5 - Externe Studiengangbegutachtung abseits der Akkreditierungsbeiräte

| Sofern im Rahmen der Konzeptakkreditierung eines neuen oder bei der umfangreichen Änderung eines bestehenden Studiengangs aufgrund fehlender fachlicher Expertise weder ein vorhandener Akkreditierungs-Beirat noch andere hochschulexterne Vertreterinnen und Vertreter mit entsprechender Expertise die Begutachtung durchführen können, erfolgt die externe Studiengangbegutachtung in einem durch das ZHQE begleiteten Verfahren. Die Koordination liegt beim ZHQE in Abstimmung mit den relevanten Akteur:innen der betroffenen Fakultät und der zuständigen Mitarbeiter:innen des Dez. HSPL und - bei Lehramtsstudiengängen - des ZLB. Bei reglementierten Studiengängen werden über das Dez. HSPL die entsprechenden Stellen (Kirchen, Ministerien) eingebunden. | Ablaufübersicht externe Studiengangbegutachtung

Externe Studiengangbegutachtung |

Die externe Studiengangbegutachtung erfolgt auf Basis eines Selbstberichts der Fakultät, der im Benehmen mit dem:der Prorektor:in für Studium, Lehre & Bildung den Gutachter:innen zur Verfügung gestellt wird. Hierbei handelt es sich nicht im eigentlichen Sinne um einen ausformulierten Selbstbericht, sondern um eine Zusammenstellung aussagekräftiger Dokumente:

Das weitere Vorgehen hängt von der gewählten Variante der externen Begutachtung ab. Einzelbegutachtungen nach Aktenlage: Die Einzelbegutachtung nach Aktenlage beruht vorwiegend auf dem o. g. Selbstbericht. Sofern die Gutachter:innen Rückfragen haben, koordiniert das ZHQE deren Beantwortung, ggf. auch in Form einer Videokonferenz mit den Vertreter:innen der Fakultät und anderen Mitgliedern der Universität (z. B. einer Evaluation von Lehramtsstudiengängen mit dem ZLB). Um ein authentisches Bild von der Situation in den zu evaluierenden Studiengängen aus Studierendenperspektive zu bekommen, kann auch eine Videokonferenz mit Vertreter:innen der Studierenden durchgeführt werden. Die Videokonferenzen werden vom ZHQE organisiert und moderiert. Im Anschluss an die Videokonferenzen legen die Gutachter:innen ihre Einschätzungen in Einzelgutachten dar. Sie geben dabei individuelle Einschätzungen und ggf. Empfehlungen zu den Akkreditierungskriterien gem. StudakVO NRW. Begutachtung mit Entwicklungsworkshop und anschließendem Gruppengutachten: Ein Entwicklungsworkshop ist eine i. d. R. ganztägige Veranstaltung, die den Gutachter:innen die Gelegenheit gibt, sowohl vertiefte Informationen von Mitgliedern der Universität einzuholen als auch die Möglichkeit bietet, Weiterentwicklungsmaßnahmen gemeinsam mit Studiengangsverantwortlichen zu diskutieren. Es kann eine klassische Begehung durchgeführt werden, im Rahmen derer Gespräche mit Lehrenden, Studierenden, Studiengangsverantwortlichen, Rektorat etc. geführt werden. Die Ausgestaltung des Workshops richtet sich jedoch danach, wie die Fakultät möglichst umfassende und passgenaue Einschätzungen und Empfehlungen aus externer Perspektive für die (Weiter-)Entwicklung ihres Studiengangs gewinnen kann. Dem Gespräch mit den Vertreter:innen der Studierenden kommt in jedem Fall eine zentrale Rolle zu. Die Entwicklungsworkshops werden durch das ZHQE organisiert und moderiert. Die Durchführung ist auch online per Videokonferenz möglich. Im Anschluss an den Entwicklungsworkshop legen die Gutachter:innen ihre Einschätzungen und Empfehlungen in einem gemeinsamen externen Gutachten nieder. Die Fakultät wird gebeten, eine schriftliche Stellungnahme zu dem bzw. den Gutachten zu verfassen, die das ZHQE dem Prorektorat für Studium, Lehre & Bildung, dem Dez. HSPL und im Falle einer Evaluation von Lehramtsstudiengängen dem ZLB weiterleitet. Die Verfahren schließen mit einem Abschlussgespräch zwischen Prorektorat für Studium, Lehre & Bildung, Fakultät, Dez. HSPL, ZHQE und ggf. ZLB bei dem auf Basis der externen Gutachten ein konstruktiver Dialog über die Stärken und Schwächen des Studiengangs geführt wird und Follow-ups vereinbart werden, die bei der Einrichtung und Akkreditierung des jeweiligen Studiengangs im jeweiligen Rektoratsbeschluss sowie ggf. bei der kontinuierlichen Qualitätssicherung berücksichtigt werden. Im Falle einer Evaluation von Lehramtsstudiengängen wird auch das MSB über die Ergebnisse informiert. |

Hinweise zur Auswahl von Gutachter:innen auf dem QM-Portal |

6.4 - Evaluation von Lehre und Studium

| Im Folgenden werden Befragungs- und Feedbackinstrumente dargestellt, die wertvolle Informationen zu Lehre und Studium liefern. Befragt werden Studierende, Absolventen:innen und ggfs. Studienabbrecher:innen. | QM-Ordnung 📄 |

6.4.1 - Befragungsbasierte Lehrveranstaltungsbewertung

| Ziel: Die befragungsbasierte Lehrveranstaltungsbewertung (LVB) soll die beteiligten Lehrenden und Studierenden in die Lage versetzen, bei Bedarf datenbasiert und eigenständig Maßnahmen für Bereiche abzuleiten, die sie betreffen und die sie selbst beeinflussen können. | Lehrveranstaltungsevaluation |

| Vorbereitung: Etwa zwei Wochen nach Semesterbeginn informiert das ZHQE die Fakultäten/Lehreinheiten/Institute über den genauen Verfahrensablauf und die jeweiligen Termine. Zudem wird bei der turnusmäßigen LVB den Fakultäten/Lehreinheiten/Instituten eine Liste aller im laufenden Semester angebotenen Lehrveranstaltungen aus der Studienverwaltungssoftware LSF in Form einer Excel-Tabelle zugesandt, aus denen die Verantwortlichen in den Fakultäten/Lehreinheiten/Instituten diejenigen Lehrveranstaltungen auswählen, die in diesem Semester bewertet werden sollen. Auf Grundlage der gemeldeten Lehrveranstaltungen generiert das ZHQE die erforderlichen Unterlagen (Fragebögen, Links zu Online-Befragungen, Losungen etc.) und stellt diese den Lehrenden zur Verfügung. | Empfehlungen zur Durchführung der Lehrveranstaltungsbewertung 📄 |

| Durchführungsempfehlung: Die LVB wird in der Regel „Online-In-(digitaler)-Präsenz“ durchgeführt. Bei synchronen (digitalen) Lehrveranstaltungsformen, bei denen Lehrende und Studierende zum gleichen Zeitraum z. B. in einem virtuellen (Seminar-)Raum zusammentreffen, geben die Lehrenden den Studierenden die Möglichkeit, innerhalb der (digitalen) Lehrveranstaltungszeit mit mobilen Endgeräten (Smartphone, Tablet, Laptop) an der LVB teilzunehmen. Sie stellen den Studierenden hierzu den Befragungslink sowie die Verfahrenshinweise zur Verfügung. Ein solches Verfahren, das analog zum Ausfüllen von Papierfragebögen in Präsenzveranstaltungen erfolgt, verspricht den höchsten Rücklauf und damit den größten Mehrwert für Lehrende.

Bei asynchronen (digitalen) Lehrveranstaltungsformen, in denen es keine Präsenzzeiten gibt, kann der Link den Studierenden z. B. über Moodle oder andere Plattformen zur Verfügung gestellt werden. Um möglichst guten Rücklauf zu erhalten, können Lehrende die Teilnahme an der LVB bei der Veranstaltungsplanung als zu bearbeitende Aufgabe einplanen und die Studierenden (ggf. mehrmals) daran erinnern, an der LVB teilzunehmen. Die statistische Auswertung erfolgt automatisch, sobald mindestens fünf Fragebögen vorliegen. Die Lehrenden erhalten dann per E-Mail einen automatisch generierten PDF-Ergebnisbericht. Dieser Bericht soll von den jeweiligen Lehrenden in der Lehrveranstaltung vorgestellt und mit den Studierenden diskutiert werden. Hinweise zum Umgang mit den Ergebnissen stellt das ZHQE auf seiner Internetseite unter „Ergebnisse der Lehrveranstaltungsbewertung (LVB) für die eigene Lehrpraxis nutzen“ bereit. | |

| Aggregierung: Nach Abschluss der Erhebungsphase stellt das ZHQE den Fakultäten/Lehreinheiten/Institute sowie dem Zentrum für Lehrerbildung (ZLB) die in der QM-Ordnung beschriebenen Daten zur Verfügung. Darüber hinaus werden den Lehrenden die aggregierten Profillinienvergleiche übermittelt. Informationen aus der befragungsbasierten Lehrveranstaltungsbewertung werden auch in den Qualitätskonferenzen und der Institutionellen Evaluation verwendet. | Empfehlungen zum Umgang mit Ergebnissen aus der LVB 📄 |

6.4.2 - Feed_In Befragung

| Ziel: Das ZHQE stellt mit der Feed_In Befragung ein Instrument zur Verfügung, das Lehrpersonen zeitnah ein möglichst umfangreiches Bild darüber gibt, unter welchen technisch-organisatorischen Bedingungen auf Distanz in ihrer Lehrveranstaltung studiert werden kann. Mit der Feed_In Befragung können Lehrpersonen lehrveranstaltungsbezogene Rückmeldungen zur medientechnischen Ausstattung, zur Medienkompetenz sowie zu Kollaborations- und Kommunikationspräferenzen ihrer Studierenden erhalten. Das Feed_In Instrument bietet somit eine Grundlage und einen Einstieg dafür, wie Lehrveranstaltungen, gemeinsam mit Studierenden, digital gestaltet werden können und schlägt eine Brücke für eine erfolgreiche Aktivierung und Beteiligung der Studierenden. | Feed_in Befragung |

| Durchführung: Lehrpersonen können vor Beginn der Vorlesungszeit eine Feed_In Befragung über die Webseiten des ZHQE individuell anfordern. Nach Anmeldung erhalten die Lehrpersonen einen für ihre Lehrveranstaltung generierten Link, den sie ihren Studierenden (bspw. per E-Mail) zur Verfügung stellen. Nach erfolgter Durchführung der Feed_In Befragung wird den Lehrenden vom ZHQE ein Auswertungsbericht per E-Mail zur Verfügung gestellt.

Das ZHQE empfiehlt, die Feed_In Befragung spätestens eine Woche vor Beginn der eigenen Lehrveranstaltung durchzuführen, sodass die Ergebnisse in der Lehrveranstaltungsplanung berücksichtigt und mit den Studierenden zu Lehrveranstaltungsbeginn besprochen werden können. |

6.4.3 - Workload-Erfassung

| Ziel: Das Instrument der Workload-Erfassung dient dazu, den Arbeitsumfang der Studierenden auf der Ebene von Modulen zu ermitteln. Die Workload-Erfassung ist nicht flächendeckend vorgesehen, sondern kann von Fakultäten bei Bedarf angefordert werden. Sie bietet die Möglichkeit, den erfassten tatsächlichen Arbeitsaufwand mit dem im Modulhandbuch veranschlagten Arbeitsaufwand abzugleichen und ggf. Maßnahmen zur Verbesserung zu ergreifen. | Studentisches Feedback und Lehrevaluation |

| Vorbereitung: Wenn eine Fakultät oder Lehreinheit eine Workload-Erfassung anfragt, stimmen Fakultät und ZHQE mögliche Verfahrensabläufe und Follow-up Maßnahmen sowie die einbezogenen Studiengänge oder Module ab. Die Fakultät/Lehreinheit benennt Ansprechpartner:innen, an die auch die Erhebungsergebnisse übermittelt werden. Da die Teilnahme an der Workload-Erfassung für die Studierenden aufwendig ist, stellt die Fakultät/Lehreinheit ggf. Incentives zur Motivation der Studierenden bereit. Das ZHQE lädt die Studierenden zunächst zur Online-Screening-Befragung ein.

Erhebung: Für eine möglichst valide Erfassung des Workloads ist es notwendig, den studienbezogenen Arbeitsaufwand über das gesamte Semester, einschließlich der vorlesungsfreien Zeit, zu erheben. Um Verzerrungen aufgrund von Erinnerungs-, Schätz- und/oder Berechnungsfehlern möglichst auszuschließen und gleichzeitig den Ausfüllaufwand der Studierenden gering zu halten, wird ein niederschwelliges und schlankes Online-Verfahren der Workload-Erfassung durchgeführt. Der Prozess der Workload-Erfassung verläuft in drei Befragungsschritten:

Auswertung und Follow-up: Das ZHQE aggregiert die Daten der Befragungen, bereitet sie auf und gibt sie als Bericht an die von der Fakultät oder Lehreinheit benannten Ansprechpersonen weiter. Die Verwendung der Ergebnisse liegt in der Hand der Fakultät oder Lehreinheit. Zu Beginn der Erhebung wird eine Follow-up Maßnahme, z. B. ein Auswertungsgespräch, vereinbart, zu der die Fakultät auf Wunsch Unterstützung vom ZHQE, dem ZLB oder anderen erhalten kann. Mit Durchführung dieser Maßnahme ist die Workload-Erfassung abgeschlossen. Für die Umsetzung von abgeleiteten Maßnahmen ist die Fakultät verantwortlich. |

6.4.4 - Modulevaluation

| Ziel: In der Modulevaluation werden der Aufbau und die Struktur eines Moduls, Modalitäten und Organisation der Modulprüfung sowie die Erreichung der Qualifikationsziele bzw. angestrebten Lernergebnisse durch Studierende bewertet. Diese Informationen zur Studierbarkeit von Modulen sind für die Weiterentwicklung des Studiengangs, z. B. im Rahmen einer Institutionellen Evaluation oder Qualitätskonferenz nutzbar. Die Modulevaluation wird nicht flächendeckend durchgeführt, sondern kann bei Bedarf von Fakultäten/Lehreinheiten für ausgewählte Module eines Studiengangs angefordert werden. Die Modulevaluation kann entweder in Kombination mit einer Workload-Erhebung oder als alleinstehendes Instrument eingesetzt werden. | Modulevaluation |

Vorbereitung: Im ersten Schritt vereinbaren Fakultät/Lehreinheit und ZHQE, welche Module sich für die Modulevaluation eignen und technisch abbildbar sind. Module eigenen sich, wenn sie

Die Fakultät benennt in der Vorbereitungsphase Ansprechpartner:innen, an die nach der Erhebung die Ergebnisse übermittelt werden. ZHQE und Fakultät/Lehreinheit vereinbaren zudem eine Follow-up Maßnahme, z. B. eine Modulkonferenz, deren Ausgestaltung in der Hand der Fakultät/Lehreinheit liegt. Erhebung: Findet die Modulevaluation in Kombination mit einer Workload-Erhebung statt, werden im Rahmen der Workload-Erhebung diejenigen Studierenden gefiltert, die alle prüfungsrelevanten Lehrveranstaltungen oder Modulteile besucht haben. Wird nur eine Modulevaluation durchgeführt, wird die Einladung zur Befragung an alle Studierenden gesendet, die für das Modul relevante Lehrveranstaltungen besucht haben. Im Fragebogen werden diejenigen Studierenden gefiltert und weiter zum Modul befragt, die alle prüfungsrelevanten Lehrveranstaltungen oder Modulteile besucht haben. Auswertung und Follow-up: Das ZHQE aggregiert die Daten der Befragung, bereitet sie auf und gibt sie als Bericht an die von der Fakultät/Lehreinheit benannten Ansprechpartner:innen weiter. Die Verwendung der Ergebnisse liegt in der Hand der Fakultät/Lehreinheit. Zu Beginn der Modulevaluation wird eine Follow-up Maßnahme, z. B. eine Modulkonferenz, vereinbart, zu der die Fakultät auf Wunsch Unterstützung vom ZHQE, dem ZLB oder anderen erhalten kann. Mit Durchführung dieser Maßnahme ist die Modulevaluation abgeschlossen. Für die Umsetzung von abgeleiteten Maßnahmen ist die Fakultät verantwortlich. |

6.4.5 - Qualitative Methoden zur Evaluation der Lehre

| Ziel: Ergänzend zu der o. g. standardisierten, befragungsbasierten Lehrveranstaltungsbewertung bietet das ZHQE fakultativ qualitative Evaluationsmethoden an, die Lehrende dabei unterstützen, die Qualität ihrer Lehre kontextabhängig mit den Studierenden zu reflektieren. Das ZHQE begleitet den gesamten Evaluationsprozess methodisch und inhaltlich, moderiert i. d. R. die qualitativen Datenerhebungen und unterstützt die Lehrenden bei der Auswertung der Daten. | Informationen zu Feedbackmethoden zur Qualitätsentwicklung in der Lehre |

| Die qualitative Lehrevaluation stellt in erster Linie praxis- und handlungsorientierte Problemanalysen und Lösungsansätze auf Lehrveranstaltungs- oder Modulebene aus der Studierendenperspektive bereit und eröffnet den Dialog über die Qualität der Hochschullehre zwischen Studierenden und Lehrenden. | Handreichung Studierendenfeedback nutzen 📄 |

| Vorbereitung: In einem Beratungsgespräch klären der:die Auftraggebende (Lehrende der UDE) und das ZHQE die Zielsetzung und das Erkenntnisinteresse, das der Auswahl und ggf. Anpassung der Methode zu Grunde liegen soll. Nach einer Grobplanung des zeitlichen Ablaufs und der einzusetzenden Methoden sowie einer Prüfung der zeitlichen Machbarkeit wird dem ZHQE ein Auftrag zur Durchführung der qualitativen Lehrevaluation erteilt. Gemeinsam mit der:dem Lehrenden wird das Verfahren anschließend im Detail geplant und die Lehrveranstaltungsteilnehmenden informiert.

Durchführung: Für die Durchführung der qualitativen Lehrevaluation stellt das ZHQE eine Reihe von Studierendenfeedbackmethoden bereit. Das Methodenportfolio des ZHQE umfasst leitfadengestützte Gruppeninterviews, die Teaching Analysis Poll (TAP) und andere, auf die Fragestellung der:des Auftraggebenden abgestimmte, dialogorientierte Methoden. Die konkrete Ausgestaltung ebenso wie die zeitliche Dauer hängen von der Zielsetzung und den konkreten Fragestellungen ab. Follow-Up: Das Rektorat erhält Kenntnis über die Anzahl und die thematischen Schwerpunkte der vom ZHQE durchgeführten qualitativen Lehrevaluation. Die Evaluationsergebnisse werden den jeweiligen Lehrenden zur Verfügung gestellt. Auf Anfrage umfasst das Angebot des ZHQE auch eine hochschuldidaktische Beratung, in deren Rahmen ggf. Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung der Lehre abgeleitet werden können. |

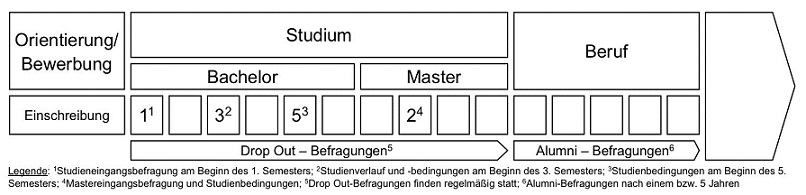

6.5 - Studierendenbefragungen

| UDE-Panel

Ziel: Befragungen (ehemaliger) Studierender der Universität Duisburg-Essen dienen dazu, ein umfassendes Verständnis für die Studienerfahrung zu gewinnen. Mithilfe der Antworten der Teilnehmenden können die individuellen Situationen der Studierenden und ihre Einschätzung der strukturellen Bedingungen im Studium erfasst werden. Ein weiteres Ziel ist es, die Einflussfaktoren auf den Studienerfolg zu identifizieren und die Übergänge im Verlauf des Studiums zu beleuchten. Auf diese Weise kann die Qualität der Ausbildung verbessert und gezielte Unterstützungsmöglichkeiten entwickelt werden. |

Studierenden-Panel |

| Nutzen: Durch die Teilnahme an den Studierendenbefragungen haben die Studierenden die Gelegenheit, ihr Studium zu reflektieren und sich aktiv in den Prozess der Qualitätsverbesserung der Studienbedingungen an der UDE einzubringen. Die Auswertungen der Umfragedaten dienen als Informationsquellen für die Hochschulleitung, die Fakultäten sowie zentrale wissenschaftliche und betriebliche Einrichtungen, um mehr über die Bedarfe und Erwartungen der Studierenden zu erfahren und Maßnahmen zu entwickeln, die die strukturellen Bedingungen an der UDE für Studierende verbessern.

Inhalte: Die Umfragen erfassen unter anderem die Studienzufriedenheit der Studierenden, ihre Sicherheit mit der Studienentscheidung, ihre Einschätzung der Studienbedingungen, ihre soziale und akademische Integration, ihr Lern- und Prüfungsverhalten, ihre Einschätzung der Arbeitsmarktperspektive sowie mögliche Beeinträchtigungen ihres Studiums durch Fürsorgearbeit und chronische Erkrankungen oder Behinderung. Darüber hinaus werden soziodemographische Informationen erhoben wie Erwerbstätigkeit, Studienfinanzierung, Migrationshintergrund und akademischer Hintergrund der Eltern. Bei Studienabbrecher:innen werden zudem Gründe für die Entscheidung, das Studium nicht fortzuführen, erfragt. Erhebung: In jedem Wintersemester wird eine Studieneingangsumfrage der Erstsemesterstudierenden durchgeführt. Weitere Befragungen höherer Semester werden je nach Bedarf durchgeführt, wobei dann entsprechende Schwerpunktthemen festgelegt werden. Die Einladungen und Erinnerungen zur Teilnahme an den Umfragen erfolgen per E-Mail, und die Umfragen werden online durchgeführt. Der Fragebogen steht den Teilnehmenden jeweils auch in englischer Sprache zur Verfügung, um eine breitere Teilnahme zu ermöglichen. Auswertung: Die Daten werden jährlich im Rahmen der Factsheets für die Studiengänge ausgewertet. Darüber hinaus fließen die Daten in das hochschulinterne Diversity-Monitoring ein und werden auf Anfrage für die Hochschulleitung, weitere zentrale Gremien der UDE, Fakultäten und zentrale wissenschaftliche Einrichtungen ausgewertet. Darüber hinaus fließen Daten aus den Befragungen in die AG „Studierendenbefragungen“ der Bildungsinitiative „RuhrFutur“ ein. |

6.6 - Absolventinnen- und Absolventenstudien

| Ziel: Die Absolvent:innenstudien dienen dazu, Informationen über den Verbleib und die Zufriedenheit der Absolvent:innen der UDE zu gewinnen. Diese Informationen sollen bei der Weiterentwicklung des Lehrangebots genutzt werden. | Absolvent:innenstudien |

| Hintergrund: Die Befragungen sind in das Kooperationsprojekt Absolvent:innenstudien (KOAB) eingebunden, an dem jährlich etwa 80 Hochschulen in Deutschland und Österreich teilnehmen. Die Hochschulen in NRW sind durch die Hochschulverträge mit dem Land an einer hochschulübergreifenden Befragung ihrer Absolvent:innen zu Vergleichszwecken verpflichtet. Das Kooperationsprojekt gewährleistet eine vergleichbare Methode und einen vergleichbaren Fragebogen.

Die UDE nimmt seit 2009 am KOAB teil, das bis 2016 vom International Centre for Higher Education Research Kassel (INCHER-Kassel) koordiniert wurde. Seit 2017 hat das Institut für Angewandte Statistik (ISTAT) das Projekt übernommen. Im jährlichen Turnus werden dabei die Absolvent:innen der UDE ein bis zwei Jahre nach ihrem Studienabschluss befragt. Vorbereitung: Das ZHQE holt die Adressdaten der Absolvent:innen sowie die studienrelevanten Daten vom Dezernat DTAC ein. Befragungsphase: Die Absolvent:innen werden vom ZHQE postalisch und per E-Mail zur Online-Befragung eingeladen. Durch bis zu vier Einladungs- und Erinnerungsschreiben per Post und per E-Mail sollen auch Absolvent:innen erfasst werden, deren Adresse sich geändert hat. Auswertung: Die hochschulspezifische Aufbereitung des Datensatzes und die Erstellung von einheitlichen Tabellenbänden obliegen der Verantwortung des ISTAT. In den Tabellenbänden werden die Variablen deskriptiv für die jeweilige Hochschule sowie für den Gesamt-KOAB-Datensatz ausgewertet. Das ZHQE überprüft die Datenqualität und fertigt grafische Darstellungen ausgewählter Items auf Studiengangebene für die Factsheets an. Diese werden den Fakultäten zur Verfügung gestellt. Des weiteren können die Daten auf Anfrage für die Hochschulleitung, weitere zentrale Gremien der UDE, Fakultäten, zentrale wissenschaftliche Einrichtungen und die Studierenden ausgewertet werden. |

KOAB |

6.7 - Hochschulstatistische Daten und Datensets

| Neben den Befragungsdaten wird das QM-System der UDE unterstützt durch Kennzahlen und Statistiken aus den hochschulstatistischen Datenbanken. Die Kennzahlen und Statistiken fließen in die verschiedenen Verfahren des QM-Systems ein und unterstützen die verschiedenen Steuerungsgremien dabei, evidenzorientierte/-informierte Entscheidungen zur Weiterentwicklung von Lehre, Studium und Organisation zu treffen.

Datengrundlage: Ein zentrales Instrument des Qualitätsmanagements und der Hochschulsteuerung ist dabei das Informationssystem HISinOne , in dem die verschiedenen Datenquellen aus der UDE zusammengestellt und über eine grafische Benutzeroberfläche zugänglich gemacht werden. Es enthält statistische Daten zu Studierenden, Prüfungen, Haushalt, Gebäuden/Flächen und Personalstruktur/-bestand. Über webbasierte Zugänge wird eine Vielzahl vordefinierter Abfragen für Mitglieder der Dekanate und Fakultäten, der Verwaltung, den zentralen Einheiten und der Hochschulleitung zugänglich gemacht. Die Daten aus HISinOne zu Studium und Lehre werden durch das Dez. HSPL aufbereitet und um Informationen aus der intern erstellten Auslastungsberechnung ergänzt. Als Vergleichsdaten für lehreinheitsbezogene Kennzahlen werden zusätzlich Auszüge der von IT.NRW zur Verfügung gestellten Stammdaten hinterlegt. Das Sachgebiet Controlling liefert darüber hinaus für die lehreinheitsbezogene Betrachtung und für die jeweils vertieft betrachteten Studiengänge sowie für die Fakultätsebene bei ZLV und Institutionellen Evaluationen Übersichten zu Ressourcen und Struktur, d. h. zu Personal, Studierenden, Absolvent:innen, Drittmittel, Nachwuchs, Gleichstellung und Ausstattung. Ein Teil dieser Daten fließt zur Bildung von Verhältniszahlen beziehungsweise als Wert direkt in die vom Dez. HSPL erstellte Kennzahlenübersicht der Lehreinheiten ein. |

Campusmanagement |

| Datensets: Als Grundlage für die jährliche Qualitätsreflexion werden durch das Dez. HSPL Datensets für jede Lehreinheit erstellt. Die für die Betrachtung relevanten Daten werden für die Fakultäten in einer übersichtlichen Form zusammengestellt. Sie zeigen neben den jeweils aktuellen Zahlen auch Zeitreihen für vergangene Semester für die jeweilige Lehreinheit und für alle ihr zugeordneten Studiengänge.

Auf Ebene der Lehreinheit werden seitens des Dez. HSPL Kennzahlen zur Auslastung, zu den Absolvent:innen (inklusive Quoten), zur Master- und Übergangsquote sowie zur Betreuungsrelation und Internationalität dargestellt und größtenteils um Vergleichszahlen (UDE und/oder NRW) ergänzt. Für die einzelnen Studiengänge der Lehreinheit werden in den Übersichten Studienanfänger:innen, Studierende und Absolvent:innen jeweils gesamt und nach Geschlecht gezeigt. Ergänzend werden die Studierenden in Regelstudienzeit (RSZ) als absolute Zahl und als Quote dargestellt, sowie für die Absolvent:innen die Durchschnittsnote, die Quote und der Anteil in RSZ ausgewiesen. Außerdem wird neben der Lehrnachfrage auch angegeben, ob es sich um einen zulassungsbeschränkten Studiengang handelt. Alle Kennzahlen werden als Zeitreihe über fünf Studienjahre gezeigt. Für die vertieft betrachteten Studiengänge enthalten die Datensets außerdem Informationen aus den Befragungsinstrumenten des ZHQE. Verwendung der Datensets: Als Basis für die kontinuierliche Qualitätssicherung der Lehreinheiten und Studiengänge werden den Fakultäten zu Beginn des Verfahrens vom Dez. HSPL kommentierte Datensets zur Verfügung gestellt. Die Fakultäten analysieren die Daten in den Qualitätskonferenzen und erstellen im Anschluss Qualitätsberichte mit Bezugnahme auf die Datensets. Die Fakultäten haben an dieser Stelle die Möglichkeit, die Daten unter Verweis auf die konkreten Gegebenheiten in dem vertieft betrachteten Studiengang bzw. der betrachteten Lehreinheit schriftlich einzuordnen und ihrerseits zu kommentieren. Die Qualitätsberichte werden von den zentralen Bereichen Dez. HSPL, ZLB und Justitiariat kommentiert und bilden die Basis für die Qualitätsgespräche zwischen dem:der Prorektor:in für Studium, Lehre & Bildung und den Fakultäten. In deren Rahmen werden die Daten ebenfalls thematisiert. Im Rahmen der Institutionellen Evaluationen übermittelt das ZHQE die Datensets zur Entwicklung der fokussierten Fragestellungen sowohl der evaluierten Einrichtung als auch dem Rektorat bzw. den unterstützenden Einrichtungen (Dez. HSPL und Science Support Center (SSC)). Auffällige Zahlen und in den Daten erkennbare Entwicklungen können so in den Fragen aufgegriffen und in der Selbstevaluation sowie in der externen Begutachtung thematisiert werden. Zum Auftaktgespräch der Evaluation zwischen Einrichtung und Rektorat wird neben Vertreter:innen des Dez. HSPL und des SSC auch ein:e Vertreter:in des SG Controlling eingeladen, um ggf. Rückfragen zum Datenset beantworten zu können. Die evaluierte Einrichtung verfasst ihren Selbstbericht anhand eines Berichtsleitfadens auf Basis der Fragestellungen und geht dabei auf die Zahlen aus dem Datenset ein. Bei Bedarf kann sie im Anhang des Berichts weitere Daten (z. B. Befragungsergebnisse) zur Verfügung stellen. Die Gutachter:innen erhalten den Selbstbericht inkl. aller Anlagen sowie das Datenset als Grundlage für das Peer-Review, in dem die Daten ebenfalls thematisiert werden können. In den ZLV-Gesprächen zwischen Rektorat und der jeweiligen Einrichtung der UDE wird die Zielerreichung der vorangegangenen ZLV anhand eines ZLV-Statusrasters betrachtet. Anhand von Datensets, die den Fakultäten vom SG Controlling zur Verfügung gestellt werden und die wesentliche Kennzahlen enthalten, werden die Entwicklung und aktuelle Situation der Einrichtung diskutiert und Maßnahmen vereinbart. |

6.8 - Diversity-Monitoring

Ziel: Unter Diversity Monitoring wird eine wiederholte, systematische Erfassung, Auswertung und der Bericht von definierten, diversity-relevanten Daten und Indikatoren verstanden. Ein solcher institutionalisierter Beobachtungs- und Analyseprozess, der auf Basis empirisch gesicherter Daten beruht, hat für eine Hochschule drei wesentliche Funktionen:

Inhalte: Derzeit werden im Diversity Monitoring Ergebnisse zu folgenden Diversitätsaspekten berichtet:

Erhebung: Grundlage des Diversity Monitorings sind Daten aus hochschulweiten Befragungen unterschiedlicher Zielgruppen (z. B. Studienanfänger:innen, Absolvent:innen). Berichtslegung: Das Diversity Monitoring wird fortlaufend inhaltlich und zielgruppenspezifisch weiterentwickelt. Es ist abrufbar unter: |